搬迁下山全村拍“全家福”

确保到2020年农村贫困人口脱贫,是全面建成小康社会最艰巨的任务。面对扶贫对象人数基数大、主观能动性参差不一等状况,如何“扶”考量着各级党委、政府的大智慧。

近日,华商报记者探访镇安县扶贫工作,有村民搬迁后联手搞农家乐,有驻村干部想一切办法帮扶,和扶贫对象一家有了感情……这或许可为精准扶贫提供思路。

“在秦岭的南坡,有个地方叫商洛。那里的小路牵引着,无数山峰走过……”这是贾平凹为故乡商洛作的歌词,将商洛定格在了大山之中。的确,商洛是全国唯一全建制国家级贫困市,辖区六县一区均为国家级贫困县。贫困人员多,帮扶压力大,如何推进精准扶贫,在2020年完成中央提出的全部脱贫任务?华商报记者近日走访了国家级贫困县之一的镇安县。

村民联手致富:你家厨艺好,我家会算账,他家会种菜,几家联合起来花不了多少钱就搞起特色农家乐

汉字“贫”,由分家的“分”和宝贝“贝”组合而成,也意味着分开的“宝贝”就是贫穷。对于镇安来讲,分来分去还是山,握有的宝贝也是山,面对“九山半水半分田”的贫瘠,如何在大山上作文章,因地制宜脱贫,或许才是离他们最近的路。

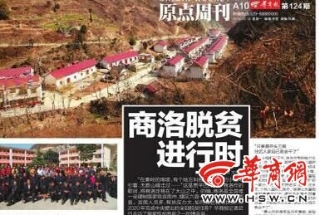

搬迁下山全村拍“全家福”

全村拍下首张“全家福”

3月3日是一个普通的日子,但对距离镇安县城60公里的青明关镇丰收村来讲,是一个大喜的日子。祖祖辈辈居住在大山里的村民第一次要照合影。

从镇安县城,驱车在崎岖险峻的山路上行驶大约一小时后,就来到了丰收村。村子两旁紧依大山,三排移民搬迁的新房分列两边,路中间三五成队的人们相互招呼着向村敬老院赶去,准备照全村第一张“全家福”。一时间,山间小路上,孩子嬉笑声、老人喊儿声、大姑娘小媳妇的笑语声连成一片。

村支书吴相琴,边赶路边喊着:“朱娃子,你慢得很嘛!赶快喊着你老先人(当地方言,指父母亲)去照相嘛!“对方应和着:”老先人从没有照过这大场面的合影,还在换衣服,马上就去。“

拍合影的地方,在新建起来的村敬老院。村民们早早就来了,老人坐中间,小孩子在最前面,中年人都站在最后面。近百名村民,合影过程有的挥手,有的喊“茄子”,一派幸福快乐的景象。老者坐着椅子,年龄偏大一点的中年夫妻,还都不好意思站在一起,被大家打趣推搡着挨到一起。倒是最后一排的年轻人,两口子手拉手或者搂着肩,有说有笑。毕竟是这个村子第一次“全家福”,相照过后,很多村民不愿散去,三三两两地聊天。吴相琴说,“很多年轻人外出打工,村里人还不齐,但这已经很不错了,毕竟是村史上首张“全家福”。

邻居相距十几里 同村人难见面

今年84岁的徐得联,在上世纪八十年代曾经当过丰收村的支书。提起这次合影,泪水在眼眶里不停转。老人说,“俺这里山连山,连种的地都在山脊上,祖辈都顺着山沟子住,多少年没有路,全靠大家用脚踩出来,种地呀、买个油盐呀,都要走几个小时才能到公路边上。村民居住分散,邻居相离最近的也有十几里。一年到头村民都难得见个面,还照什么相”。徐得联这辈人,一提起过去的苦和不方便,很是感慨,“有的老人身体不好,一辈子连屋都难出。多亏了陕南移民搬迁,我们才从大山沟里搬出来,住在一起,才有了一个村的样子。现在全村还能照个合影,这辈子没想到。”

现任支书吴相琴,今年57岁,吴相琴是石前村人,那里的村民几辈子也都分散住在山沟里,自然条件实在太差,能供几家一块住的平地几乎没有。吴相琴自小就没有邻居、同学一起做伴,小时候上学,要走40多里山路,每次上学或放学,碰上刮风下雨,都会怕得哭。上世纪八十年代,家里实在太困难,高中还没有上完的她,只能辍学回家种地。说起辍学,57岁的她几乎流下眼泪,“唉,那时日子太苦,实在是没办法了”。

搬迁下山 用贴息贷款种药办厂

20岁嫁到丰收村后,吴相琴和丈夫种着贫瘠的几亩山地,一年到头还不够维系生计。“实在是没办法了”,吴相琴背竹篓、带干粮,每天走上百里山路,在山沟里转到山民家收土鸡蛋,每天能赚5元钱,她整整干了十几年。后来,吴相琴又和丈夫收中药材到西安去买。由于她对人热情,口碑好,懂生意,1997年,被乡亲们推举当村支书。一边是一穷二白的村子,一边是稍有起色的生意,吴相琴有点犹豫:起早贪黑打拼了二十年,眼看在西安也有了生计,可以出山生活了,却又要守到山沟里当村官。可大家信任,吴相琴也就干了。

陕西移民搬迁,吴相琴和5户村民带头从山顶搬到山下,响应政府号召,拿到政府补助后,越来越多的山民开始离开自己祖辈生活的贫瘠山地,搬下山来,住进了楼房。但是下山如何生活,还得重头开始。

2014年镇安县全面启动系列扶贫政策,对各村摸底后,发现有些村民创业主动性较强,其中金融扶贫正好符合丰收村。吴相琴在包村干部的参谋下,动员村民发展种中药,然后让在西安做药材生意的丈夫出售。由于大山里的中药无污染,质量好,迅速打开了市场。全村579户村民,到现在已有300户开始种植中草药。

为了扩大种植,镇安县委、县政府通过协调,专门给丰收村160户贫困户贴息贷款5万元,一家农业合作社贴息贷款20万元,现在还发展了一家小型服装厂贴息贷款50万。目前全村已累计使用政府贴息资金1000万元。“现在村民干劲大得很”。

农家乐有搞头 村民联办致富

记者正和吴相琴谈村里的情况时,她的电话响了,西安一家旅游公司想在三八妇女节来农家乐玩,“一共来六十多人”,她接完电话后说,村民搬迁住新房后,多出来的房子正好接待城里人进山住。现在村子里几个人联合干起了农家乐:你家厨艺好,我家会算账,他家会种菜,就这样几家联合起来,花不了多少钱就搞起特色农家乐。大山里的乡村风景美,城里人来的也越来越多,管吃管住每天60元,“一到夏天,来的人多得很”。

接完电话,吴相琴忙着分头给村民打电话,通知安排做好三八节的接待。因为经常接待外来游客,村民都知道把最好的房子打扫干净整洁,把最好的山里无污染的菜准备起来。

镇安县扶贫局局长陈因强说,农村要想富,领头人最重要,就得需要像吴相琴这样有头脑、肯吃苦、不厌烦、热心肠的人才行。现在各级政府也意识到领头人的重要性,正在加大力度,多方位培养这部分村干部,让他们成为扶贫工作中的不可缺少重力军之一。

以前住在大山里 现在住新楼房

镇安县云盖寺镇花园小区,近几年来一直实施陕南移民搬迁,小区由当初几十户,现在发展到2200户8000多人,是当地较大的移民搬迁小区。小区居民全部来自周边的村民。

40岁的周大芹是两个孩子的母亲,大女儿20岁,小女儿12岁,2014年从山顶搬了下来。

周大芹的娘家金坪村在大山脊上,祖辈都住的石板房子(房子顶部用石板),因为山里没有路,根本不可能盖砖房。种庄稼都是在陡峭的山坡上,最近的邻居都是十公里以外。一家生计全靠种山坡地,种子、肥料和油盐酱醋,都要步行几十公里到山外去背。

20岁时,周大芹嫁到婆家上坡头村,这个村虽说离公路近一点,但还是在大山里,“日子苦得很”。后来两个孩子出生,孩子要上学,老人要看病,外出打工赚的钱根本无法满足正常的生活。

随着孩子长大,她不想再让女儿住在山里,“一年见不到几个人,无法过正常的生活”。2014年通过政策性扶持和贷款,他们一家买了现在一百多平方米的楼房,“跟过去简直是两样的日子。老先人几辈子没享受过,我现在才40岁就享受了,以后孩子就再也不用过以前我们过的光景了。”

40岁的杜金花,是两个孩子的母亲,原来是庙沟镇东沟村人。2013年底从山上搬到花园小区,买了140平方米的楼房,儿子和女儿正上一年级。东沟村以前只有一条几十年来踩出的盘山路与外界相连。石板房依山而建,整个村子都散落在各条大山沟里,说是邻居其实隔几条山,步行十几公里才见面。杜金花说:“现在比过去好多了,连孩子都说,这才是正常人的生活。如果没有国家支持,山里人咋能有办法搬到山外,咋有能力住上楼?虽然俺掌柜的(丈夫)身体有病要钱、孩子上学要钱,但现在政策好,看病、上学都能先贷款,我又在小区对面打工,每月两千元,再过几年娃大学毕业,日子会越来越好的。”

“只要踢开头三脚

往后人家自己就会干了”

十指都有不齐,扶贫对象的能力也有上、中、下之分。吴相琴说,大山里的村民底子薄、胆子小,在经验、技术和资金进行扶贫后,很大一部分劲头大增,通过包村干部帮带,会迅速找到致富路子和发展方向,这些人属于比较“灵”的一部分。还有些村民老实、胆小、没手艺,个别人固执又保守,“就要让先富起来的带着他们干,遇到风险替他顶着点”。这部分帮扶对象,需要一个时间过程,“只要踢开头三脚,往后人家自己就会干了”。

“最头疼的是那些好吃懒做,爱钻酒场和牌场的,这才是脱贫最难的那部分人”,吴相琴说。提到这些坐、等、靠、懒、馋的扶贫对象,吴相琴也很坦诚:就是因为他们有这些缺点,才没有富裕起来。“年龄大的就不说了,还有些年轻人,好吃懒做,酒场上是英雄,干活是狗熊,成了‘混混’,这些人先要改坏毛病,然后才能再说脱贫致富的事”。

吴相琴说,他们村就有一个小伙子小朱,年纪轻轻的,爱钻酒场,每次还喝得大醉。作为扶贫对象,多次劝说无用,村里和包村干部商量一下,“先后五次红白喜事都没叫他,他这人爱热闹,感到没面子,在村里也抬不起头”。后来他父亲生病,没钱打针吃药,吴相琴自已掏钱给老人看病。小朱来道谢,吴相琴以大姐的身份,狠狠把他臭骂了一顿。“人都要脸哩,他这个娃也不坏,就是有些毛病,你对他好,帮帮他,他也就想办法了。”小朱慢慢改掉了身上的毛病,现在他一边打零工,一边开始学种中草药,日子开始慢慢有希望了。

外面打工多不易

实在不行就回来

采访途中,记者遇到一名男子背着纺织袋爬山。他叫朱昌富,今年37岁。因为家里特别穷,现在还在10多公里外的山上没有搬下来。走累了,他就蹲坐在山路边羡慕地看着新建的房子,和记者聊天。

朱昌富说,现在很多村里人通过政府扶持,都搬到新地方,住进了新楼房。自己这些年打工没赚到几个钱,也没有种中药材,至今也没有找到媳妇。目前还是靠种庄稼,维持自己和父母的生活。看着其它村民都过上了好光景,朱昌富很羡慕:他上面有五个哥,都是一穷二白,通过努力结婚盖房,他准备这几天打听怎么种药材,等把药材种到地里,再去打工,再通过扶贫政策把新房子住上,“赶紧得找个路子,不然这辈子要打光棍了。”

山里人有讲究,“没出正月都是年”,一些年轻人年后要外出打工,亲友们聚聚送送他们。3月3日,村民高宗琴在家摆了四桌酒宴,有老者也有年轻的。大家陆续提酒敬酒,多是祝福外出打工者平安。最后不忘记叮嘱一句,外面打工多不易,实在不行就回来,“毕竟现在不比从前了,日子好过多了”。

酒过三巡后,村民徐家楼也打算出去,他多年来带着家人一直外出打工,“当时大家都住在山上穷困潦倒,如今搬下山来电灯电话,住的条件改善了,可是缺钱。不管背井离乡出去下苦,还是在家里种药材、种山货,反正靠墙晒太阳是等不来小康,要发家致富还是得干”。

这次外出打工如果再不如意,徐家楼打算干脆带全家回乡,“本乡本土的,搞点啥也不比外头打工差。”

驻村入户想一切办法帮扶

一干部说自己和扶贫对象一家有了感情,“如果能帮他最终走出贫困,也算我俩的苦没有白下”

确保到2020年农村贫困人口实现脱贫,是全面建成小康社会最艰巨的任务。此前我省将扶贫标准从国家标准的2300元提高到2500元,扩大受益人口17万人。面对扶贫对象人数基数大,主观能动性参差不一,如何“扶”将是考核各级党委、政府的大智慧。

近日,华商报记者考察镇安县的新探索,从点到面,或许可以为刚刚起步的精准扶贫提供一些思路。

镇安县回龙镇万寿村在秦岭大山深处,路难走,车难行,是这里最真实的写照。

来过万寿村的细心人会发现,村委会里有间房,两张架子床,总有4个人不时来住上一阵,他们不是村民,却跟大家很熟,他们是镇安驻村的扶贫干部。王立志就是其实一位,他扶贫的对象名叫张立明。

扶贫对象家的牛下崽了

扶贫干部听了“想哭”

张立明长年在外打工,妻子多年有病,孩子上学,赚来的钱不够花,生活比较艰苦。2015年3月,王立志作为包村干部来到万寿村。看着扶贫对象张立明家里情况,王立志犯了难。

王立志想到山里树林多,打算引导张立明养蜂蜜,可是张立明小时候被蜂蜇过,不愿意养蜂;王立志又动员他种中药,张立明倒是种了一点,但觉得收益慢,也不想干;王立志再次动员张立明养猪,张立明一是缺钱,二是胆小,只打算先养两头猪试试,简单一算,一年赚不了几个钱。

实在没办法,王立志到处调研,最后建议张立明先养10头母猪,慢慢扩大搞养殖。为此,王立志还专门给他协调了5000元政府贴息贷款,就这样张立明开始了自己人生第一次创业——猪肉养殖。

为了买小猪崽,王立志借了辆皮卡车,自己承担油费和过路费,拉着张立明跑到70公里外的米梁镇,买回4头猪崽。可是因为去年猪肉价不稳定,张立明并没有挣到钱。这时,有点养殖经验的张立明想到了养牛。看到张立明的积极性难得调动起来,王立志也很高兴。养牛需要2万元,王立志自愿借给他1万元,但张立明没好意思要,而是从亲戚那里借了1万元,加上自己的1万元,开始了自己的第二次养殖创业。

去年底,张立明家的牛下崽儿了,赶紧给王立志打电话报喜。听到这个消息,王立志第一时间的感觉是“想哭”,在农村里,只要牛下崽儿了,就意味着钱到手了。王立志高兴得一晚上没睡好觉,“毕竟这一年来,陪着张立明吃、住,一起干活,点点滴滴眼看着他从无到有,慢慢上路,多不容易呀。”

在这一年里,从小在农村长大的王立志,“又一次回到了农村,再次闻到了农村的味道,感受到农民的艰难生活”。感到高兴的是,他的帮扶对象张立明日子开始慢慢明显变好,每次想到这,“心里也暖暖的”。王立志说还要继续帮扶下去,自己跟张立明一家也有了感情,“如果能帮他最终走出贫困,也算我俩的苦没有白下”。

包村干部吃住在村

攻坚工作队入户帮扶

王立志只是数千名派驻农村帮扶干部之一。

2月29日,星期一,商洛市召开全市脱贫攻坚驻村入户动员大会,所有的市级领导及各县领导参加。各县、各部门随后再次安排机关干部下基层帮扶。3月1日起,市县镇三级将抽调3000多名机关干部,组成脱贫攻坚工作队,驻村入户开展帮扶。

商洛市委书记胡润泽,从小在大山里长大,先后在安康、汉中任职,也多是在秦岭大山里。胡润泽说:“我也是个山里娃,知道山民的苦,孩子上学要走几十里,有的四五点出门还要打着火把照着走,吃包盐都要走几十里去背”。

他很理解山民想过好日子的急盼。移民搬迁只是改变了山民的生活环境,如何让他们脱贫过好日子,才是重点难点。所谓“脱贫攻坚驻村入户”,就是要求全市驻村干部,自带被子、自备灶具、自己做饭,与群众同吃同住,各级领导包括他在内,都要下去,纪检、组织和扶贫部门还要督查。

按照我省安排,各地将严格落实扶贫责任,逐年分解脱贫任务,逐级签订目标责任书,把脱贫人口、移民搬迁等指标纳入对市县和领导干部政绩的考核,作为干部使用和资金分配的重要依据。

商洛市委副书记、市长陈俊说,该市为此专门制定了《商洛市脱贫攻坚产业发展扶持办法》,包括考核、资金等具体实施方案。便于各级党委、政府和驻村干部能一目了然,有依据可查,有方法可用,有效果可对比。

不能走过场

合不合格,扶贫对象说了算

“没见过大山,就不知道山里有多穷;没有扶过贫,就不知道有多难。”这是商洛市委常委、镇安县委书记李波的感受。3月7日晚,该县召集相关人员研究讨论对驻村干部扶贫如何考核。李波说:“再苦再难,驻村干部也要与百姓心连心、心交心,才能冲出一条新路”。干部扎下身子扶贫有成效,这样的干部就会有出路。

按照安排,该县委、县政府计划派出几千名干部到农村去,根据每个贫困户的特殊情况、每个区域发展重点、每个产业的定位和规模,打好扶贫“组合拳”。为此,该县成立精准扶贫领导小组,15个镇建立了“党政主导、镇村主抓、部门包扶、干部联户”的工作机制。

李波说:“扶贫关键看干部,干部关键看领导。按照‘5321’帮扶机制(四大班子一把手帮扶5户,县级领导3户,科级领导2户,一般干部1户),37名县级领导带头开展交友帮扶,5000多名县镇干部、农村党员、私营业主和致富大户帮扶近万户贫困群众”。扶贫怎么扶?不能让包村干部只管干,为此专门制定《“双包双促”精准扶贫考核办法》,出台了《深化精准扶贫工作十条意见》、建立了精准扶贫工作季度点评机制,完善考核体系,严格落实月考季评、年终综合考核等制度,把考核结果作为评价各级部门和干部政绩的硬指标,作为锻炼干部、发现干部、使用干部的重要依据。

“下乡扶贫不能走过场,合不合格,扶贫对象说了算”,对不合格者坚决调离,滥竽充数者坚决处理。同时每年评选表彰一批优秀驻村干部和第一书记,并作为派出单位年度目标责任考核加减分项目。

产业园吸纳搬迁户

搬下山还必须有钱赚

镇安县县长贾建刚也是从小在农村长大的。他觉得“老百姓有活干,才能有钱赚,有钱赚,才能把生活慢慢搞起来,让群众从山上搬下来,能住下来还必须有钱赚,这才能安居乐业”。

因此,发展区域内的主导产业园区是该县扶贫主线,带动农村产业链发展,提高产业技术培训,确保资金保障,让产业、技术、资金紧紧交融,“扶贫才算是可持续,才能从长远改善农民的生活”。

贾建刚说,镇安县以重点产业园区建设为龙头,吸纳贫困人口就地就近就业。已经建了十几个工业园区,新增就业岗位2000多个。同时建设扶贫创业园、大学生创业孵化园、成立回乡创业协会,接纳100家创业团队入驻,新增就业500多个。为解决搬迁户的就业,云镇花园千户移民社区还配建了中小企业孵化园,无偿为企业提供标准化厂房18栋,要求企业接纳贫困户进厂务工比例不低于40%。已入住的15家企业解决就业1000人,其中贫困家庭680人,人均月收入2100元左右。

3月3日,华商报记者在云盖寺镇花园小区采访时,小区对面的几十间厂房格外引人注目。

西安普瑞电子科技有限责任公司镇安分公司负责人冉恩萍介绍,作为劳动密集型企业,为解决用工难,降低成本,2013年底他们从西安迁到镇安。现在车间六十多名员工全是移民搬迁户,“多数是女同志,一边上班一边还能照顾老人孩子,工人能吃苦好管理,公司很满意”。

西安明科微电子材料有限公司副总经理朱爱霞说,他们企业是高科技、保密产业,市场前景好,为了能找到保密、现成的厂房,跑了西安周边等多个地方,最后选了这个园区。现在公司已用工60人,接下来将迅速扩展到6个车间,用工300至500人。“就近吸纳村民进厂,人员集中固定,出勤率高,人员成本低”。他们在德国的合作商最近还要专门来这里参观。

据了解,仅花园小区,包括老人孩子约入住8000人,已解决用工2000人,随着小区对面的园区扩大建设和厂家入住,大多数人都能找到工作。

人都想过好日子

要让他们看到希望

镇安县永乐街道办事处辖区2800户,调查确认了8700名扶贫对象。目前辖区有省县4名“第一书记”驻村,帮扶政府部门22家,包村干部19名。

街办书记王宁作为“第一书记”包了一个村,对接5户贫困户,已有4户脱贫。其中1户是搬迁户,原来住在山顶,生活条件差,搬到山下后,居住条件好了,妻子在超市上班,丈夫在县城里干活,现在还积极协助试着搞养殖业;另外2户跟别人联合办了个养鸡场,按照政策申请贴息贷款,2户贷款各2万,1户贷款5万。

还有一户也是从山上搬下来的,“我帮着他们联系学会了生豆芽,主要供给西安和县城,因无污染、无公害,销路不错,每天能赚纯利润200元左右。”王宁说,目前“这4家劲头还不错,再发展几年,致富应该没大问题”。

王宁对接的5户帮扶对象,至今还有1户未脱贫,“还得再想办法帮帮他,这一户最早打算搞养殖,因为没经验赔了,思想打不开,胆子也小,现在我帮他协调到县城学技术,准备再搞养殖,只要他愿意尝试,我就想一切办法帮。”

实际上,扶贫对象的情况千差万别,原因也比较复杂。王宁说,据他在基层了解,“以前没能享受政策扶持的人容易帮,只要讲透政策,给予信息、资金等方面支持,一般都能找到路子自我发展。”

也有部分扶贫对象,不容易调动起积极性。不少是以前享受过国家政策的扶贫对象,“依赖惯了,自我发展动力不足,多数文化低、没想法,胆小”,思路决定出路,“动员他们申请贴息贷款,发展产业,他们不动弹,害怕背债,宁愿吃低保拿国家兜底的那一份钱。有的刚贷了款,还没开始搞转手就还给了银行”。

“卧到犁沟不动弹,这样只能越来越穷,这部分人在贫困户里占很大一部分,这就需要包村干部多费心。其实,人都想过好日子,只要他们能看到希望,看到身边的同村人生活改善,也会慢慢改变的。当然,这需要一个过程。”王宁说。

>>数据新闻

镇安扶贫对象和人员构成

2014年镇安县净脱贫3816户12432人,年底在册贫困户19948户64855人;

2015年全县共统计五类特殊贫困人口(贫困老年人、大病患者、残疾人、高中生、大学生)28146人。

2016年按照省市统一安排部署,精准识别确认贫困人口21324户57659人,其中一般贫困户13364户44319人、低保贫困户4858户9569人、五保贫困户3102户3771人、城市低保户1539户3638人。共识别贫困村96个。

>>扶贫数字

我省近5年扶贫资金投入是前十年的一倍多

5年来陕西省省级标准下贫困人口由2010年的930万人,减少到2015年的322.48万人,贫困发生率由2010年的35.7%下降到13%。

5年累计投入财政专项资金236.3亿元,其中中央投入93.6亿元,省级42.27亿元,近五年的中省扶贫资金投入是前十年投入的一倍多。

华商报记者魏光敬文/图

取消